タワマンはこれ以上必要なのか? 建てて「いい場所」「悪い場所」をじっくり考える

タワーマンションの影響や建設の歴史、規制緩和による変化について

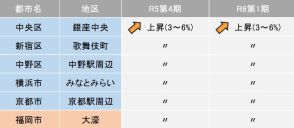

地方でのタワーマン建設の活発化や都心部での競争激化の影響

タワーマンの影響に関する包括的な定量調査の不足と今後の課題

6月、東京都国立市で引き渡し間近のマンションが急きょ解体されることになる騒ぎがあった。このマンションをめぐる問題は、地域の名物である富士山の眺望を遮ること、周辺住宅の日照を遮ることだった。

このニュースを見て、筆者(業平橋渉、フリーライター)はマンション、特にタワーマンション(タワマン)の影響について、また望ましい立地とは何かについて考えさせられた。

タワマンとは、一般に20階以上の超高層マンションを指す(建築基準法では高さ60mを超える建築物を「超高層建築物」と定義)。その歴史は1963(昭和38)年の

「特定街区規制緩和」

に始まる。1970年、建築基準法が改正され、31mの高さ制限が撤廃され、高層マンション建設への道が開かれた。そして1976年、住友不動産は埼玉県南部の与野市(現・さいたま市)に日本初のタワマン「与野ハウス」を建設した。高さ66m、22階建て、総戸数463戸という当時としては画期的なものだった。

1970年代から1990年代半ばまで、タワマンの建設には広大な敷地が必要だった。

・容積率(建物の延べ床面積の敷地面積に対する割合)

・日照権(日当たりを確保するための権利)

などの規制が厳しかったためだ。そのため、建設地は主に河川の近くや郊外に限られていた。

転機となったのは1997(平成9)年の建築基準法の大改正だ。

日照権や容積率の規制緩和により、都心部でのタワマン建設が可能になったのだ。翌1998年には東京都心で「センチュリーパークタワー」や「西早稲田シティタワー」が完成し、利便性の高い場所での建設が本格化した。

2000年代に入ると、タワマンの影響を懸念する声が高まった。おりしも国立マンション訴訟(2002年)では、東京地裁が景観保護を理由に一部取り壊しを命じる判決を下し、大きな注目を集めた(該当のマンションはタワマンではない)。この訴訟は2006年の最高裁判決で住民側が敗訴したものの、景観利益の法的保護を初めて認める判断が示され、その後の景観をめぐる議論に大きな影響を与えた。

マンション建設の本格化後、その規制は自治体レベルで早くから行われている。1978(昭和53)年の神戸市都市景観条例制定、1984年の世田谷区建築協定締結を皮切りに、江東区が

・マンション等建築指導要綱を制定(2002年)

・マンション建設計画の調整に関する条例を施行(2004年)

するなど、既存の街並みとの調和を図る動きが強まった。このような変遷は、タワマン開発が単なる住宅供給の問題ではなく、

・都市の景観

・地域社会のあり方

に深く関わる課題であることを示している。

そもそも、タワマンにはどれくらいの人が住んでいるのだろうか。タワマン単独の統計はないものの、国土交通省の「令和5年度 住宅経済関連データ」が類似した統計を提供している。このデータでは、マンションを「中高層(3階建て以上)・分譲・共同建で、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄骨造の住宅」と定義している。

このデータによれば2022年末時点のマンションストック総数(新規供給戸数の累積を基にした推計)は約694.3万戸で、2020年国勢調査による1世帯あたりの平均人員2.2人にかけて単純計算すると約1500万人。

「国民の1割超」

がマンションに居住している推計となる。また、同調査の「超高層マンション竣工戸数の推移(首都圏)」によると、2007年の分譲1万9429戸、賃貸3884戸をピークに、2022年には分譲3801戸となっている。ピークに比べ供給量が減っている理由には、用地取得が

「ホテルと競合して激化している」

ことが挙げられる。競争激化で用地取得コストが増加、好立地を抑えることも困難になっているためだ。

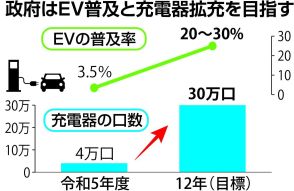

一方、今後地方でタワマン建設が活発化するのには理由がある。ひとつは、都心部の再開発やコンパクトシティ化が進んでいることだ。また、郊外の住宅地に一戸建て住宅を建てるという従来のライフスタイルが不便だと認識されるようになった。

このような理由から、タワマンは今後も建設され続け、日本各地で景観やコミュニティーへの影響が問題になっていくだろう。

地域社会に与える影響は、ポジティブなものからネガティブなものまでさまざまである。しかし、その影響に関する包括的な定量調査はまだ十分に行われていない。