幼い少女の魂は「生贄」として殺された…常軌を逸した「虐待の日常」を生き抜き「母を捨てた」作家が、いま気づく「見て見ぬふりをしてきた自分」

児童虐待の実体験を含む記事。菅野久美子さんが自身の虐待体験を記した著書『母を捨てる』からの抜粋。

母の虐待と太陽の光の記憶が焼きつく。

母の気まぐれによる虐待が、母親を神であり悪魔と思わせる。

※本記事には児童虐待の実体験を含む表現がございます。閲覧にはご注意ください。

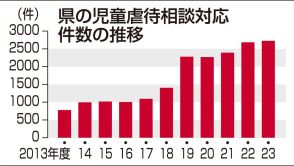

「児童虐待」は平成以降、増加の一途をたどっている。全国の児童相談所に寄せられた虐待の相談件数(指導・措置などの対応をしたもの)は、2022年には21万件を超えた。

ノンフィクション作家の菅野久美子さんも、そうした虐待を受けた子供のひとりだった。菅野さんは、今なお残る壮絶な虐待の記憶を、著書『母を捨てる』に記して上梓した。

前編記事【「ごめんなさい!ごめんな…」4歳女児を風呂場へ引きずり、顔を浴槽の水に叩きつけた親…「虐待サバイバー」の作家が告白する「大人の今でも忘れがたい絶望感」】に続いて、同書からその体験をご紹介しよう。

※本記事は『母を捨てる』(プレジデント社)から抜粋・編集したものです。

私が母の凶行を回想するとき、まず頭に浮かぶのは、光だ。優しくて甘美な、あの光。白とオレンジが入り混じった光は、いつだって私たちを包んでいた。

母の虐待と共に、強烈に頭に焼きついて離れないのは、こうした強烈な太陽の「光」の記憶なのだ。

そうか、と思う。

母の虐待はなぜだか決まって、晴れた日の平日の昼間に遂行された。当然ながら母は、虐待の事実を父に知られたくなかったのだろう。私が幼稚園から帰ってきて、夕食までの間の時間。もっとも高く太陽が昇り、窓にさし込む時間――。太陽が傾くまでの隙間の時間。それが、私にとって「くるしいこと」の起こる日だった。

だから、風呂場の天井近くにはいつも小さな窓から光がさし込んでいたのだ。それは、西日で、私はどんなときも、あの「光」と共にあった。思えば父の書斎も風呂場も、居間のあるベランダとは正反対の西側にあった。昼過ぎの誰もがまどろむような時間、暖かくて柔らかな日差しの下の母の虐待。

あのキラキラとした光は、とてつもなく優しく、水面と母と私を包んでいた。

幼き私はその西日に目がくらみながら、これから起きることに、ぶるぶると震えた。母の手によって溺れ、穴という穴から大量の水を飲み込み、母の気まぐれで浮上し、命をつなぎ、息を吹き返した。そして、「光」の照らす世界へと帰ってきた。あの、柔らかくまばゆいばかりの光の中に――。

あの光は震えるほどに暖かくて、いつだって私と、いや私たちと共にあった。母の虐待とこのまばゆいばかりの「光」は、いつだって一緒だった。

朝起きて、幼稚園のバスに乗り、家に帰ってきて、再びあの光に満ちた監獄へと放り込まれる。父の書斎だったり浴室だったり、サンサンと光がさし込むあの場所へ――。

そして視界からプツリと「光」が失われる瞬間がやってくる。ただただ絶望と恐怖、苦しみだけが支配する時間――。「くるしい」「まっくらな」悠久の時間のどん底へと、私は足を取られる。巨大な母の暴力の渦の中へ、蛇のとぐろのように、ただただ絞め上げられていく。

母は私のすべてを司る絶対的な神であり、悪魔でもある。突然転がったサイコロの目。母の前にはその日の気分によってゆだねられる命がある。すべては母の意のまま。私は、母の気まぐれに差し出される生贄に過ぎない。そして日はまた昇り、終わりなき狂った日常が繰り返される。