東日本大震災後の宮城で10年過ごした防災研究者、東京・世田谷に住む今思う「在宅避難」の重み

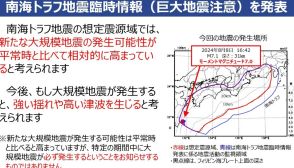

気象庁が南海トラフ地震臨時情報を初めて発表し、大地震に備える必要性が高まっている。

東京大学での防災プロジェクトを通じて、大都市における災害備えの重要性を再認識。

世田谷区の在宅避難冊子配布など、地域ごとの特性に応じた災害対策が肝要。

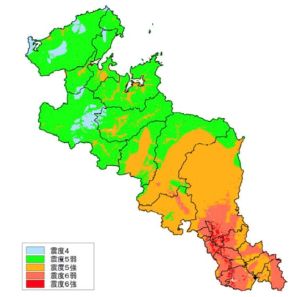

宮崎県沖・日向灘を震源とする大地震発生に伴い、気象庁は8月8日、初めて「南海トラフ地震臨時情報(巨大地震注意)」を発表した。

南海トラフ地震の想定震源域で大規模地震が発生する可能性が高まっているとして、同庁は次の巨大地震への注意を呼びかけるとともに、日頃の備えの再確認を促している。

警戒情報の広がりを受け、各地でここ数日、食料や防災用品を買い求める動きが相次いでいるという。

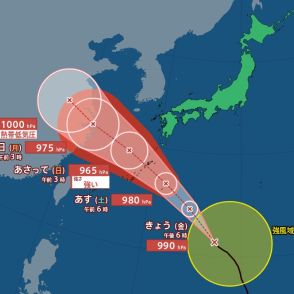

お盆を迎え、家族や親戚と過ごす時間が多いこの時期だからこそ、臨時情報の対象地域に限らず地震列島に暮らす全員が、地域の特性に応じて避難先や経路、連絡手段、家具の固定など備えの基本を冷静に見直す機会にしてほしいと、東日本大震災に学び、防災を研究してきた筆者は心から思う。

筆者は、震災後の宮城県内の大学で防災教育に取り組み、住民や自治体、多様な分野の専門家たちとともに震災の教訓を導き出し、次なる災害への備えについて悩み考え、議論する機会を多く得た。震災の記憶や教訓の伝承を通じて、次なる災害による犠牲を一人でも減らそうという熱意を共有してきた。

しかし、現在勤務する東京大学への赴任のため一昨年に東北の被災地を離れてから、大災害への備えに対する自分と周囲の明らかな「温度差」を感じていた。

そんな中、大都市ならではの実情に即した災害への備えを呼びかけるプロジェクトに協力する機会を得た。東京・世田谷区が今春に全戸配布した啓発冊子『災害時 お家(うち)生活のヒント──どうしたらいいの?在宅避難』の制作がそれだ。

南海トラフ地震臨時情報の発表を受け、基本的な備えの再確認が必要とされる中で、世田谷区の取り組みは他の地域にも参考になると考え、以下ではその要諦を紹介したい。

まず、同区が冊子を配布したそもそもの狙いは、想定される首都直下地震などの発生時に、自宅が無事と判断した区民は避難所などへむやみに出向くことなく「在宅避難」を続けるのが良策の一つであり、その際にどんな備えが必要かを考えてもらうことだ。

都市生活での地震の備えにヒントをもたらしてくれる内容で、サレジアン国際学園世田谷中学高等学校の生徒が考案したイラストやキャッチフレーズを交え、親しみやすい冊子に仕上がっている。

冊子配布の狙いとして「在宅避難」に際しての備えを挙げたが、その言葉、自体初めて聞いたという人も多いのではないか。なぜ今それに注目する必要があるのだろうか。

世田谷区の人口は約92万人、それに対して区内に指定避難所は95カ所しかない。仮に全ての区民が自宅を離れて避難する場合、単純計算で1カ所当たり約9700人を収容することになる。

人口に対して避難所があまりに少なすぎるのでは?と感じた方もいるだろう。しかし、世田谷区内にある住宅の「耐震化率」はすでに9割を超え、大地震に際して倒壊の危険が想定される住宅の割合は圧倒的に少ない。

旧耐震基準で建てられた(既存不適格の)古い住宅が大半を占める農村部などとは全く異なり、それゆえに必要とされる指定避難所のありようも大きく異なる。

1月に発生した能登半島地震では、多数の木造家屋が倒壊して多くの人が犠牲となった。そして、その印象が強く残る3月に、世田谷区は上記の冊子を配布して「在宅避難」を呼びかけた。

当然のことながら慎重な検討を要したが、能登半島とはまた異なる地域特性、あるいは社会経済的背景を持つ住民たちに、しっかりと現実を伝え、自らの地域の条件に応じた備えを促す必要がある、そう世田谷区は判断したわけだ。

筆者が専門とする災害地理学が目指すのも、まさにそうした社会特性や自然環境など地域ごとに異なる条件(災害素因)の理解を通じた減災への貢献だ。