有名なトロッコ問題の判断にじつは「遺伝子」が関係していた?…「道徳的判断」は遺伝するのか

ダーウィンの進化論とその影響、道徳と倫理の起源についての議論が紹介されている。

生物の進化と道徳性の関連性や善悪の定義について、著名な哲学者や進化学者の意見が述べられている。

自然選択や進化による道徳的信念の起源や、善と生物学的事実の関連について検討されている。

ダーウィンを祖とする進化学は、ゲノム科学の進歩と相まって、生物とその進化の理解に多大な貢献をした。

一方で、ダーウィンが提唱した「進化論」は自然科学に革命を起こすにとどまらず、政治・経済・文化・社会・思想に多大な影響をもたらした。

新書大賞2024で10位入賞し、たちまち4刷となった、話題の『ダーウィンの呪い』では、稀代の書き手として注目される千葉聡氏が、進化論が生み出した「迷宮」の謎に挑む。

※本記事は千葉聡『ダーウィンの呪い』から抜粋・編集したものです。

道徳と倫理にはいくつかの意味があり、定義も困難である。功利主義者なら、道徳の要件に幸福を重視するだろうし、カント主義者なら理性に重きを置くだろう。だが、ここでは広い意味で道徳を個人が守るべき行動規範や善悪の基準とし、倫理を社会的な行動規範としよう。

人間の場合、道徳の構成要素は、個人の特性と、集団の特性からなる。前者は例えば、共感や罪悪感などの感情、自制心、推論能力などの認知的な能力で、後者は、協力、利他行動、社会文化的規範などである。これら個人と集団の特性はすべて絡み合っている。

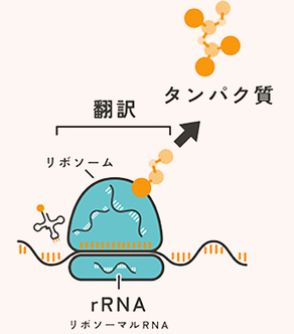

複雑な利他行動や協力行動については、それを可能にする高度な認知能力が自然選択で進化してきたことを支持する証拠がある。高次の思考過程や認知に関係する大脳新皮質が発達するゾウと人間では、大規模なゲノム解析から、脳で精神活動に重要な機能を果たす遺伝子群が特に強い自然選択を受けてきたことが示唆されている。

人間の場合、社会規範を内面化していないとされる2歳児でも、他者に恩恵を与えようとする強い向社会性を示し、少なくともその基礎は進化で獲得された生得的な性質であると考えられる。

動物の中には高い認知能力を持つとともに、向社会性を示すものがいる。類人猿、クジラ、イルカ、ゾウや、鳥類の一部は、道徳の要素である共感や利他行動、自制心、信頼関係のような、複雑な精神活動が見られる。

例えば群れで棲むカササギフエガラスは、協力して仲間を危険から救出することが知られている。さらに、ほかの仲間が食べ物を持っているかどうかに注意を払い、不足しているときには補ってやるなど、初歩的な道徳的判断を示す。この鳥の繁殖成功は、認知能力の高さと正の関係があり、認知能力と向社会性が自然選択で進化したことを示唆している。

また仲間と協力して狩りを行うイルカ類や霊長類でも、利他行動に加えて、初歩的な道徳的判断力が獲得されていることが知られている。このように道徳性は、異なる脊椎動物で独立に進化しているのである。

現代の知識をもとに過去を振り返ると、クロポトキンが、野生動物に広い意味で道徳や倫理観に相当するものがあり、それは人間と共通の仕組みで進化したと考えたのは誤りではなかったのだ。しかしその仕組みに気づいていたのはダーウィンであった。

またそれはハクスリーが重視した自然選択のプロセスでもあった。ただしハクスリーは人間社会の道徳や倫理に該当するものは、野生動物ではほとんど無視できると考えていた。(*註)

ハクスリーもクロポトキンもどちらもダーウィンを完全には理解していなかったのである。また同時に、ハクスリーはクロポトキンがわかっていなかったダーウィンの考えを理解していたし、クロポトキンはハクスリーがわかっていなかったダーウィンの考えを理解していた、とも言えるだろう。

だが、実は道徳を生物進化で説明できるのかというクロポトキンとハクスリーの論争は、まだ終わっていない。

「道徳的信念はすべて生物学的な進化のプロセスの産物である」と見なす哲学者のリチャード・ジョイスは、「普遍的な真の善があると考える根拠はない」と述べる。それが盲目的な自然選択の結果なら、何が善かは個別の条件に依存するからだ。

これに対し、道徳的信念は生物学的プロセスだけでは説明できない、と主張する哲学者もいる。例えばデヴィッド・エノックは、私たちに善という信念があるのは、客観的な真実としての道徳的な善が存在し、それを進化が反映した結果だ、と主張する。

この問題は、「幸福」や「快楽」の感覚の増大といった生物学的な事実から、「善」のような価値を導けるのか、という問題とも関係する。スペンサーが唱えた「進化(進歩)による幸福の増大は、善である」という主張に対し、20世紀初め、G・E・ムーアは、“幸福の増大”という自然の事実と、“善”という道徳的な価値は同一視できないとして、前者から後者を推論することを「自然主義の誤謬」と呼び批判した。

またムーアは、もし両者が等価なら、“幸福が高まること”は“善”なのか? と疑問を持つはずがないにもかかわらず、多くの場合、人々がこの関係を疑問に思うのは、両者が分析的に等価ではないからだ、と説いた。この「未決問題論法」に従えば、生物学のみならず、自然主義だけで善は説明できないことになる。

科学的事実に善悪はない──現在でも事実と価値の二元論をとる立場が一般的だ。しかし道徳感覚が脳内で処理される仕組みや社会的機能次第で、生物学的な事実と善という価値のギャップを埋められるという主張がある。自然主義の立場でどこまで善の理解が可能なのか、という問題は今なお議論の渦中にある。

“最適な者は、最も強い者でもなく、最も狡賢い者でもない”──ここから始まった論争は、何が「善」で、何が「真理」なのかという、私たちの価値観の本質をめぐる最先端の論争へとつながっているのである。なお、この事実と価値に関する問題は、道徳律のような規範や価値判断の問題とは別なので注意しておきたい。

*

註:ハクスリーは動物にも協力など道徳の前駆的な性質を認め、それが自然選択の結果であるとみたが、動物のそれと人間社会の複雑な道徳体系とは別物で区別すべきと考えていた