成人の臨床で「発達障害の診断」が明らかに増えている「納得の理由」…「カテゴリー診断」の非科学性

トラウマは一生強い毒性を持ち、心身を蝕むものであり、自然には治癒しない。

精神科の診断は他の医学領域とは異なり、理念型による診断が行われており、症状に基づく診断が主流である。

カテゴリー診断には非科学的要素があり、過剰診断や薬物療法への誤った導入を招く可能性がある。

あなたは本当にトラウマのことを知っていますか?

自然に治癒することはなく、一生強い「毒性」を放ち、心身を蝕み続けるトラウマ。

講談社現代新書の新刊・杉山登志郎『トラウマ 「こころの傷」をどう癒すか』では、発達障害と複雑性PTSDの第一人者である著者が、「心の複雑骨折」をトラウマを癒やす、安全かつ高い治療効果を持つ画期的な治療法を解説します。

本記事では、カテゴリー診断の非科学性についてくわしくみていきます。

※本記事は杉山登志郎『トラウマ 「こころの傷」をどう癒すか』より抜粋・編集したものです。

精神科の診断は、他の医学領域の診断とは著しく異なっています。その理由はといえば、ごく最近まで脳の中で何が起きているか皆目分からなかったためです。脳科学が飛躍的に進歩した今日といえども、脳の中で何が起きているのか、まだ本当に分かったという状況にはほど遠いのではないでしょうか。

興味のある方はぜひ櫻井(2023)による最新の解説『まちがえる脳』をお読みください。研究が進めば進むほど、これまで脳や精神病について解明されたと思われてきたことが、むしろまったく分かっていなかったという事実が明確に示されています。

最新の国際的診断基準であるアメリカ精神医学会が作成した「精神疾患の診断・統計マニュアル第5版」(DSM-5)あるいは、世界保健機関(WHO)が作成した「国際疾病分類第11版」(ICD-11)において、精神疾患は、理念型による診断が行われています。

理念型という概念は、マックス・ウェーバーが社会科学を科学として成り立たせるための検討の中で作られたものです(Weber,1904)。それを精神医学に応用したのはヤスパースという後に哲学者になった医師です(Jaspers,1913)。理念型診断とは、端的にいえば、患者に現れる症状に基づく診断です。

一例を紹介します。DSM-5の注意欠如・多動症(ADHD)の診断基準は、「不注意」と「多動性および衝動性」に分けられます。

「不注意」では次のような項目が並びます。

a 学業、仕事、または他の活動中に、しばしば綿密に注意することができない(以下略)

b 課題または遊びの活動中に、しばしば注意を持続することが困難である

c 直接話しかけられたときに、しばしば聞いていないように見える

これがaからiまで9項目あって、子どもの場合は6項目以上に、成人は5項目以上に該当すると「不注意あり」と診断されます。

同じように「多動性および衝動性」を判定する項目も9つもあります。

a しばしば手足をそわそわ動かしたりトントン叩いたりする。またはいすの上でもじもじする

b 席についていることが求められる場面でしばしば席を離れる

と続きます。「不注意」の判定と同様に、子どもは6項目以上、成人は5項目以上該当すると「多動性、衝動性あり」と診断されます。

以上の例からもわかるとおり、DSM診断は病因を特定しておらず、症状による診断にとどまっています。一般的な病気は、疾病の病因が特定されており、バイオマーカーなどの客観的指標を参考に診断を行うことができますが、これとはまったく違うことが、お分かりいただけるのではないかと思います。

DSM-5やICD-11などの理念型診断は、症状の一覧表のようなものから成り立っていますが、実は、このリストに記載された症状以外にも診断の重要な手がかりがあります。その代表は、対人的相互交流の場に示される行動様式です。

精神症状は行動様式において示されることは、精神科医であれば誰しも賛同すると思います。躁状態の時と、うつ状態の時は、まさに行動様式が違っており、特に症状の一覧表のチェックを行わなくても瞭然と分かります。

経験豊富な児童精神科医であれば5階の窓から通りを見下ろしていても、道を歩く自閉症児を見つけ出すことは容易です。ちなみに筆者は、どんなところに行っても自閉症児や自閉症の成人を見つけてしまいます。こんなことが可能なのは、彼らに独特の行動特徴があるからに他なりません。ところがこのようなアナログ的な情報は、理念型診断の「症状」という言語による切り取りのみでは網羅することが困難です。

このことが、DSM-5のような症状のみによる診断(これをカテゴリー診断と呼びます)が全盛の中で「診断の拡散」を招いてしまうのです。経験豊富とはいえない精神科医が、カテゴリー診断の症状リストに該当するかどうかだけで診断すると、どうしても過剰診断になってしまうのです。

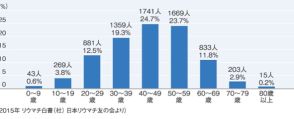

今日、成人の臨床において、発達障害の診断が明らかに増えているのはこの理由によります。カテゴリー診断で陽性になるからといって、発達障害と診断して良いのかどうか、実は慎重な検討が必要なことは言うまでもありません。

大きな声では言いたくないのですが、このカテゴリー診断における診断の拡張を最大限利用したのがメガファーマであることにも注意する必要があります。

科学的エビデンスを求める社会全体の流れの中で、心理療法的な治療は認知行動療法が主流となり、薬物療法についてさまざまなエビデンスが示されるようになりました。

エビデンスに基づく治療を行うことは、それ自体歓迎すべきことですが、正しい診断がなされることが前提となります。患者ではない人に投薬治療をしても効果がないばかりか、かえって症状を悪化させる危険があります。しかし、前述したように、理念型のカテゴリー診断自体が曖昧なため、拡張して適用されがちで、本来であれば治療対象にならない方まで精神疾患と診断されています。

メガファーマは、DSM-5やICD-11などのカテゴリー診断が拡張的になりがちなことを最大限活用して、エビデンスがあるとされる医薬品をどんどん売り込んでいます。こうした姿勢に筆者は危惧を覚えます。

後述するように、現在の精神科の病名は仮想概念であり、実体があるものではありません。実は、現在のカテゴリー診断が非科学的であることについてはすでに決着がついているのです。現在の診断は仮説に過ぎず、おそらく10年ぐらいの間に、大きく変化するのではないかと予想されます。

![新型[フリード]クロスターがいい!! 最低地上高[150mm]以上! 流行のクロスオーバー9選](/img/article/20240822/66c6fee53feb1.jpg)