13歳で亡くなった叔母、遺骨は茶わんに 父が見た「本当の地獄」

1945年8月6日に広島市で原爆が投下され、被爆者の体験を語り継ぐ被爆二世の活動が紹介される。

父親が広島で被爆した被爆二世の川去裕子さんが父の体験を通じ、非戦や核廃絶を訴えている様子が描かれる。

被爆二世の川去裕子さんが北海道で講演を通じ、被爆体験を次世代に伝え、核兵器廃絶への願いを継承しようとする姿が述べられる。

8月15日に終戦の日を迎えた。悲惨な戦争が終わった背景にあるのが原爆の投下だ。1945年8月6日に広島市、同9日に長崎市でたくさんの人が犠牲になった。79年がたったいま、惨禍を語り、核なき世界への願いを次代につなごうと、当事者やその子が被爆地から遠く離れた北海道で記憶を紡ぎ、語り継いでいる。

◇戦争を語らなかった被爆者の父

墓標の下に原爆で13歳で亡くなった叔母の遺灰を納めた茶わんがあった。本人やその兄である父親の無念に触れ、「二度と被爆者を生んではならない」という思いを強くした。

「被爆二世プラスの会」の会長で札幌市に住む川去(かわさり)裕子さん(66)は父親が広島市で被爆した被爆2世。父親の体験を代弁し、非戦や核兵器の廃絶を訴えている。

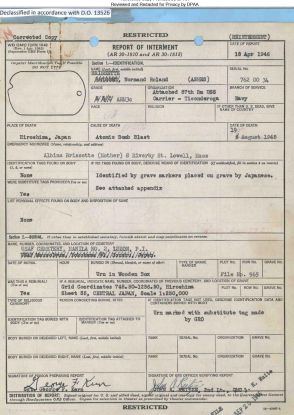

1999年に69歳で亡くなった父親の原田正俊さんは戦争のことを語らなかった。だが、終戦翌年の46年から日記をつけ、被爆者が体験を寄稿する文集に手記を寄せていた。

それらを目にした川去さんは2018年ごろから講演を通じ、記憶を次世代へ継ごうとしている。出身の広島市に比べ、高校卒業後から暮らす北海道は原爆の講話に触れる機会が少なかった。また、被爆者が高齢となって記憶の継承が課題となっていたからだ。

「父はいろいろな思いを抱えて生きていた。伝えていかないといけないと思った」

1945年8月6日、当時15歳の正俊さんは学徒動員のため、広島市西部の工場にいた。雑談中に閃光(せんこう)を目の当たりにし、爆風で帽子が飛んだ。建屋の屋根は吹き飛び、内部はほこりで暗くなった。

帰宅を促され、同級生と工場を離れた。爆心地の市中心部を通ると、駅舎は火の海で電線が垂れていた。ひどいやけどを負った下級生に会ったが、何もできなかった。橋の上に水を求める負傷者がたくさんいたが、何も持ち合わせていなかった。無傷の正俊さんは罪悪感を覚え、走り抜けた。川に多数の遺体が浮いていた。「本当の地獄」だったという。

翌7日にたどり着いた自宅は消失し、母親と1歳の妹は避難。爆心地付近で建物疎開に従事するもう一人の妹、和江さん(当時13歳)の姿はなかった。被爆して市南部の学校に収容されており、家族で3日後に見つけた。

和江さんの顔にやけどはなく、きれいな声で歌い、近くにいた人からトマトをもらう朗らかさもあったが、12日に死去した。火葬したが、骨つぼがなく、焼けた自宅跡から掘り起こした汁粉用茶わんを代用した。

川去さんは「父は日記に『家族と最後のときを過ごせた和江は幸せだったのかな』と記している。妹のことを忘れたことがなかったのだろう」と思いを寄せる。ふたが閉められた茶わんはいま、正俊さんら家族と並び、寄り添うように納骨されている。

川去さんは7月30日、札幌市南区であった「三世代で語る平和のつどい」(新日本婦人の会南支部主催)で講演した。約40人の小学生らを含む100人余が、その声に耳を傾けた。講演は「もう一度、被爆者をつくらないように私たちにできることは何かを考えなければならない。私は伝えることしかできないが、続けたい」という言葉で締めくくった。

川去さんは子どもたちを見やり、「被爆者はいずれ亡くなる。二度と被爆者を、核兵器をつくらないという気持ちを大きくするために、その役割を引き継いでいかないと」とも話した。分厚い父の日記を抱きながら。【谷口拓未】