【エッセイ】「不法入国者」である女性と恋をした僕がたどり着いた結末

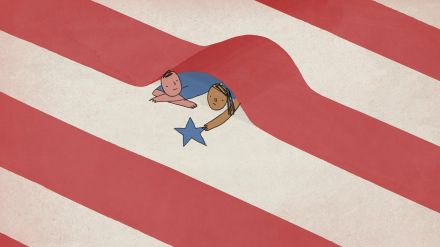

移民問題に揺れる世界で、愛が壁を乗り越える物語。元不法入国者の妻との出会い、結婚までの道のりを綴る。

初デートでの出会い、互いの出自や過去を知り、恋に落ちる二人。しかし、政治情勢が重くのしかかる。

恐れと不安の中、法的問題を乗り越え、何度かプロポーズを重ねる二人の愛の物語。

受け入れるべきか否か──世界は移民問題で揺れ動いている。だが愛を前にしたとき、大きな壁さえも絆を深めるものになるのかもしれない。

この記事は、愛をテーマにした米紙「ニューヨーク・タイムズ」の人気コラム「モダン・ラブ」の全訳です。読者が寄稿した物語を、毎週日曜日に独占翻訳でお届けしています。

米国市民権・移民局の書庫のどこかに、僕と妻は2015年の夏、ティンダーで知り合ったと記された書類がある。

毎年米国に迎えられたり、あるいは強制送還されたりする何十万人もの人々に関する書類のなかに、彼女のデートプロフィールには「100%ラティーナ」と書かれていたことが記録されているかもしれないし、されていないかもしれない。僕のプロフィールにはスキーやハイキング中の写真とともに「Travel Like You Mean It(本気で旅しろ)」なんて陳腐な言葉が添えられていたことも、記されているかもしれない。

もし僕らのファイルが残っているなら、そこにはどの歯磨き粉を使っているか、ベッドの左右どちら側でどっちが寝ているか、詳細に書かれているだろう。初デートのエピソードも含まれているかもしれない。あの日の彼女は、僕が家まで迎えに来るものだと思っていた。一方の僕はその頃、レストランで彼女を待ち焦がれていたけれど。

この初デートで、カロリーナはチリ出身だと知った。10年前に僕が学生として過ごし、後に教師として何年も過ごした国だ。さらに彼女はコロラドのベイルバレーにいとこと住んでいて、僕もまさにそこで暮らしていた。

そしてカロリーナは観光ビザでこの国へやって来たが、そのビザでオーバーステイして、彼女が「たまらなく美しいと感じるこの地」に留まっているということも知ったのだった。

当時は2015年後半で、大統領選挙キャンペーンがすでに本格化していた。移民と、米国における彼らの未来を巡る話題で、世間は溢れていた。当時の言い方をすれば、カロリーナは「不法入国者」だった。

ともあれ、僕らは恋に落ちた。

僕が初プロポーズをしたのは、初デートから一年以上経ったときだ。弁護士事務所に置かれた革張りの椅子に、彼女とふたり揃って座っていた。

数日前の夜にドナルド・トランプが選挙に勝利していた。妻は泣いた。僕も少し泣いたかもしれない。

僕らが感じた恐怖は強烈だ。移民局の取り締まり、別離、有刺鉄線、強制送還……そんな未来のビジョン。僕はホロコースト生存者の息子で孫でもあり、ナチス・ドイツがもたらした精神的な重積を知っている。耐えがたい迫害の響きは、僕に重くのしかかった。

法的に考えれば、僕たちが進むべき道は結婚しかない。弁護士はそう言った。いま思い返せば、あれは正式なプロポーズ──膝をついて指輪をはめるような──なんてものではなく、ハイタッチして「結婚しよっか!」と宣言したようなものだったと妻は言うかもしれない。

二度目のプロポーズはデンバーのユニオン駅だった。山の中にある僕らの家へ帰るため、彼女がバスに乗る準備をしていたとき、コンクリートの上に膝をついた。父がガンを患ったので、彼の死を看取るために、僕は教職から数ヵ月間離れていた。

カロリーナは週末に街へ下りてきてくれていた。そして今回は、一緒に買った指輪を、彼女が帰る前に渡すことにしていたのだ。ところが駅のホームの冷たいコンクリートの上にひざまずき、愛を告白しようとしたら、膝のすぐそばに落ちていた。誰かのゲロが。

彼女は「イエス」と言ってくれた。

出発の間際の慌ただしさとゲロのせいで、ロマンチックな瞬間は霧散した。僕は彼女に軽くキスをして、「いいからバスに乗って」と言った。