服役11回の重度知的障害者、仕事快活でもまた再犯 懲罰から福祉へ、支援者の試行錯誤

男性は重い知的障害を抱え、車に乗りたい衝動を抑えられず窃盗を繰り返し、刑務所に長期間服役してきた。

司法と福祉の連携により、男性は出所後も生活支援を受けることができ、地域で落ち着いた暮らしを送る試みが始まった。

地域社会が、罪を犯した過去を持つ人々に対して理解と受け入れを示すことが重要である。

「ごめんなさい。もう運転しない」

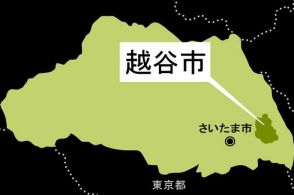

被告の男性(47)=京都市=が今年2月、京都地裁の公判で謝罪した。白髪の交じる小柄な背中が、小刻みに震えた。

重い知的障害があり、車に乗りたい衝動が抑えられずに窃盗を繰り返してきた。既に11回服役し、成人後の大半は刑務所にいた。今回、男性は2年余りの服役を終えた後、地域で2カ月生活し、逮捕された。それでも前回よりは長かった。

「自由とは何か」。長年の支援者は考え込んでいた。

「司法と福祉の連携」をかけ声に、国は男性のような「累犯障害者」への取り組みを広げてきた。2009年、障害のある受刑者らを出所時から円滑に生活支援へつなげる「特別調整」の制度を創設。男性はその対象だった。

ただ、司法から橋渡しされた先の地域社会が、排除に走ることなく「居場所」となるには、なお重い課題が横たわる。

男性は昨年7月、京都刑務所を出所した。「車以外の楽しみを経験する中で、自然と罪を犯さないでいることを目指した」。ケアプランを担った市東部障害者地域生活支援センター「らくとう」(山科区)の相談員、中村嘉男さん(51)は振り返る。

施設入所は男性が拒んだ。中村さんも、服役し罪を償い終えた以上、いつ食べ、いつ寝るかを自ら選べる場所に戻りたいのは当然と考えた。ただ関係者には「リスクが高い。施設へ入れるべき」「無防備に刺激過多の世界へ追いやる」と案じる声もあったという。

グループホームへ入居できなかった男性は、地元に近い住宅街の民家に落ち着いた。介護事業などを手がける株式会社「テイクケア」(伏見区)が経営する障害者向け物件だ。

社長の石原武史さん(43)は「行き場のない人の受け皿づくりはニーズが大きい。ビジネスとして成立させたい」と話す。

近隣住民の一部には物件への反発があるというが、「支援の仕組みをしっかり整え、隙を与えなければ問題はクリアできる」と今も思う。安定して暮らし続けられる居場所を得るには、地域の理解が欠かせないと実感している。