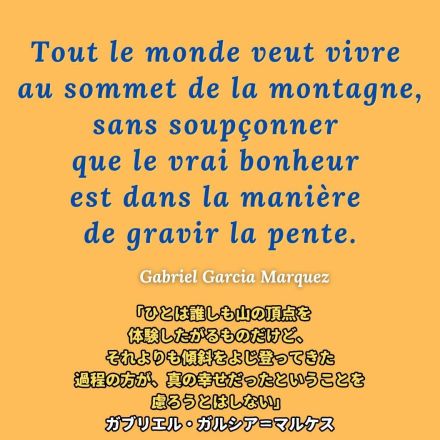

「人は誰しも頂点を極めたがるけど......」ガルシア=マルケスが残した名言に見える、本当の幸せとは?

ガブリエル・ガルシア=マルケスの作品や言葉から、人は頂点を目指す必要はなく、努力や過程こそが真の幸せをもたらすことを学ぶ。

『百年の孤独』が再注目される中、ガルシア=マルケスの生い立ちや作品の魅力が紹介される。

テクノロジー社会の中で、人間性を掘り下げる文学の重要性が再認識される可能性が示唆される。

文筆家・村上香住子が胸をときめかせた言葉を綴る連載「La boîte à bijoux pour les mots précieuxーことばの宝石箱」。今回はマジックリアリズムの旗手として知られるコロンビア出身のノーベル文学賞作家、ガブリエル・ガルシア=マルケスの言葉をご紹介。

これは人の心の深奥まで入り込み、孤独や死に取り憑かれたり、果てしない野望に燃えたり、難解な表現で超リアリズムを追求していた南米コロンビアの偉大な文豪、ガブリエル・ガルシア=マルケスの言葉だが、実に的を得ているように思える。このところのパリ五輪報道にしても、やはりいつものように、どの種目も金メダルという頂点に達しなければ、脚光を浴びないし、「銀では許してもらえない」と内村航平もいっている。女子柔道家が敗退して号泣すると非難轟々、という状況に、どこか人間的な視線が欠けているのではないか、という疑問も湧いてくる。そんな時にこの言葉をみつけた。

たしかにガルシア=マルケスのいう通り、人はなんとかして頂点に登りつめたいと、必死になってがむしゃらな努力をするけれど、一旦登り詰めたとしても、そこには何もないし、ただ果てしない無の世界があるだけだ、ということらしい。本当の幸せは頂点にはない、と彼はいう。そこに至るまで、夢中で岩場をよじ登っていた過程ほど、どれほど気高く、美しく、満ち足りたものだったか、と。ガルシア=マルケスの言葉を読んでいると、銀でも、銅でもいいではないか。そこに至るまでどれほどの努力をしてきたか、そのことを讃えてあげたい、という気持ちになってくるから不思議だ。

ラテンアメリカ文学の中でも世紀の傑作といわれた『百年の孤独』が、ガルシア=マルケスの没10年ということで、今春新潮社で文庫化されて以来、どうやら日本でもブームに火が付いたような勢いだ。『百年の孤独を代わりに読む』という本まで売れているようだし、店頭でも平積みにされている。リアルタイムで『百年の孤独』を読んできた者には、まさに魔術的な出来事ともいえる。あの入り組んだ人間関係の難解な百年に渡る家族の物語が、まさかアマゾンの発注数トップに躍り出るとは、誰が想像できただろうか。中上健次が生きていたら、さぞ喜んだに違いない。

ガルシア=マルケスはその生い立ちからして、ロマネスクだった。人口2000人だったコロンビアのアラカタカで生まれた彼は、11人子どものいる家庭の長男だった。一家が移転する時、彼だけは元大佐だった祖父の家に預けられたので、子どもの頃の両親との記憶はないという。祖父母に大切に育てられたようだ。臍の緒が首に巻き付いて産まれたせいで、小さい時から閉所恐怖症で、ひとりで夢想することが多かったようだ。12歳の頃から詩を書き始め、学校でも注目されていたという。

完璧を目指さなくてもいい、頂点まで到達しなくてもいい、と語りかけてくれるような、人間性の深奥を描く文豪の作品が、このテクノロジー全盛の時代、チャットGPTの出現の中で、見直されるということはもしかしたら何かいい兆候なのかもしれない。