『万葉集』も『古今集』も中国の2大ポルノに触発された...『詩経』と『遊仙窟』とは?

奈良時代の『万葉集』と平安時代の『古今集』は、古代中国のポルノ文学である『遊仙窟』と『詩経』からの影響を受けて作られた。

『遊仙窟』は日本人留学生や遣唐使によって日本にもたらされ、歌だけでなく漢文読解のルールにも影響を与えた。

一方、『古今集』は『詩経』からの影響を強く受けており、歌作りにおいて情欲との向き合い方が強調されている。

「男も女もす(為)なる」ために殿上人から市井の人々まで使っていた、「珠玉の言葉」を徹底的に集めた話題の書『性愛古語辞典──平安・奈良のセックス用語集』(下川耿史著、作品社)より、コラム「『詩経』と『遊仙窟』」を抜粋。

◇ ◇ ◇

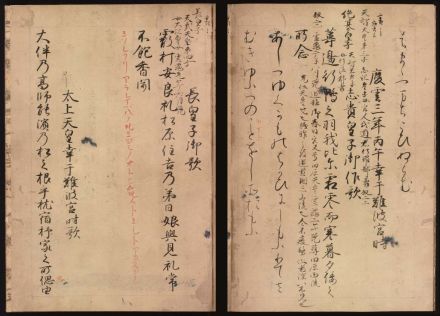

奈良時代の760年(天平宝字4年)頃に成立した『万葉集』と、平安時代の905年(延喜5年)に撰述された『古今集』は、日本文化の原点ともいうべき歌集である。

「令和」という新しい年号が決まった際にも、この言葉が『万葉集』から採られたというので話題になったし、『古今集』は平安時代の優雅な王朝文化を象徴する歌集として変わらぬ人気を集めている。

ところがこれらの歌集は『詩経』と『遊仙窟』という古代中国の二大ポルノに触発されて作られた側面が大きかった。両書の影響は『万葉集』と『古今集』の双方に深く、かつ広い範囲にわたって浸透しているが、ここでは分かりやすいという点から『万葉集』と『遊仙窟』、『古今集』と『詩経』に分けて、その結びつきを紹介する。

唐で『遊仙窟』が出版されたのは679年頃だが、出版されるとまもなく、日本人の間では「何としても読みたい」という思いが激震のように広がった。この動きには2つのパターンがあった。

第一に当時、唐の都の長安には大唐街と呼ばれる日本人街があり、相当数の日本人がいた。彼らが『遊仙窟』を求めて長安の街を駆け回ったのである(諸橋轍次『大漢和辞典』による)。

長安の街を駆け回った日本人には別のグループもあった。『遊仙窟』が出版された後の直近の遣唐使は702年に派遣された第7回派遣団であった。出版からはすでに20年以上が経って、中国でのブームは過ぎていたと思われるが、日本からはるばる海を渡った人々の間では、まだ見たことのないポルノ小説への関心は衰えることがなかった。

しかもこの派遣団にはこれまでと違う特徴があった。それは前6回の派遣団は2隻仕立てで、1隻に100人から120人、総計250人前後が乗り組んでいたが、この回から4隻仕立てに増強され、人員も600人くらいが派遣された。そのすべてが長安まで同行したわけではなかったが、長安に上った人々は着くや否や、『遊仙窟』を求めて駆け回ったのである。

ちなみにこの時の留学生の中に下級役人だった山上憶良が含まれていた。そしてそのことが、『万葉集』とその後の日本文化に大きな影を残すことになった。

憶良といえば、大伴家持や柿本人麻呂と並ぶ『万葉集』の顔と評価されているが、彼が持ち帰った『遊仙窟』は上司である大伴旅人から、その息子で『万葉集』編さんの中心的役割を担った大伴家持へと伝えられたのである。家持は『万葉集』の中に『遊仙窟』から着想した和歌を十数首残しているほか、同時代の歌人たちにも影響を与えたのである。

『遊仙窟』が与えた影響は歌の面だけではなかった。漢文を日本文に読み替えるためには訓読みの仕方や返り点など様々な決まり事があるが、『遊仙窟』ブームの後には同書を読み解く際の決まり事が漢文読解の基本型として定着したのである。

その点を『広辞苑』(岩波書店)は「万葉集以降の文学に影響を与え、またその古訓は国語学上の重要資料」と指摘している。要するに『遊仙窟』という中国のポルノ小説は、日本の国語の歴史にも大きな影響を及ぼしたのである。

一方、『古今集』は905年に成立した。『万葉集』に遅れることざっと150年、平安時代の宮廷文化が花開かんとする時であった。これが大変な人気で、清少納言は『枕草子』の中で、『古今集』を暗唱することが当時の貴族にとって欠かせない教養とみなされたと記している。では『古今集』は『詩経』からどんな影響を受けたのか?

その影響を端的に示すのが『古今集』(真名序)である。『古今集』には仮名序(平仮名がきの序文)と真名序(漢文の序文)の二つの序文があり、冒頭にある仮名序では紀貫之の「歌とは何か」という和歌の定義や扱うべき素材、表現の方法などが精細に述べられている。一方、巻末にある仮名序は紀淑望によるものだが、そこには和歌のことがこう定義されている。

「和歌に六義あり。一に曰く、風。二に曰く、賦。三に曰く、比。四に曰く、興。五に曰く、雅。六に曰く、頌」

この言葉は前述した『詩経』そのままで、詩とは何かという根本の命題を『詩経』から借用しているのである。

『詩経』ではこの後、女性の性的な欲望がさまざまな形で謳われているのだが、『古今集』(真名序)の場合、在原業平や小野小町などを引き合いに出しながら、歌作りには情欲と向き合うことが必要であると説かれている。