患者の負担を減らせ iPSから膵島細胞、京大が1型糖尿病で治験へ

1型糖尿病は膵島細胞のインスリン分泌が低下し、京都大病院がiPS細胞から作った膵島細胞を移植する臨床試験を来年2月に始める。

従来の治療法による負担を減らせる可能性があるが、安全性と効果の確認が必要で、実用化は2030年代を目指す。

移植はインスリン注射やドナー不足など治療上の課題を解決する可能性がある。

膵臓(すいぞう)の膵島(すいとう)細胞からのインスリン分泌が著しく低下する1型糖尿病について、京都大病院は2日、iPS細胞からつくった膵島細胞のシートを重症患者に移植する1段階目の臨床試験(治験)を来年2月に始めると発表した。従来のインスリンの注射治療による患者の負担を減らせると期待される。安全性と効果が確認できれば、2030年代の実用化をめざす。

1型糖尿病は免疫異常などで膵島細胞が壊される。国内の推計患者数は10万~14万人。食事や運動など生活習慣の見直しで改善できることの多い2型糖尿病とは異なる。

血糖値を下げるため、患者自身による毎日数回のインスリン注射が治療法の主流だが、負担が大きい。亡くなった人の膵島移植もあるが、日本では年数例程度しかなく、慢性的なドナー不足が課題となっている。

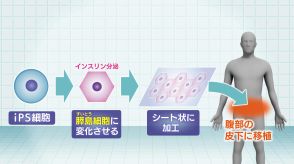

iPS細胞から膵島細胞をつくってシート状にする技術は京大iPS細胞研究所などが開発。京大病院が医師主導型の治験を計画し、8月23日付で学内で承認され、国の医薬品医療機器総合機構(PMDA)に今月2日付で申請した。

計画では、健康な人のiPS細胞から膵島細胞をつくり、数センチ四方のシート状にして、複数枚を患者の腹部の皮下に移植する。20歳以上65歳未満の重症患者3人が対象で、まずは1年にわたり安全性を確認する。マウス実験では有効性が確認されているという。