じつは『種の起源』に「適者生存」は一度も使われていなかった…いつ「適者生存」はダーウィンの進化論の原理になったのか?

ダーウィン進化論における「適者生存」と自然選択の関係について

適者生存がダーウィンとウォレスの間でどのように議論されたか

適者生存の語が進化論に与えた影響について

ダーウィンを祖とする進化学は、ゲノム科学の進歩と相まって、生物とその進化の理解に多大な貢献をした。

一方で、ダーウィンが提唱した「進化論」は自然科学に革命を起こすにとどまらず、政治・経済・文化・社会・思想に多大な影響をもたらした。

新書大賞2024で10位入賞し、たちまち4刷となった、話題の『ダーウィンの呪い』では、稀代の書き手として注目される千葉聡氏が、進化論が生み出した「迷宮」の謎に挑む。

※本記事は千葉聡『ダーウィンの呪い』から抜粋・編集したものです。

政財界の雑誌や記事には、現在の生物学ではあまり使われる機会のない用語が、生物進化の用語として頻繁に使われていることがある。「適者生存」はその代表的なものである。現代の進化学者が封印したはずのこの言葉は、知名度のある経営者や政治家の発言にもたびたび登場するし、著名な本にも出現する。世界的ベストセラー、『ホモ・デウス』の中で、ユヴァル・ノア・ハラリは、こう記している。

「進化論は適者生存(survival of the fittest)の原理に基づいている」

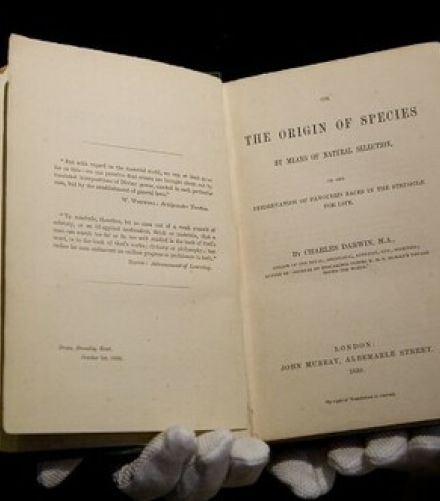

歴史を振り返ってみよう。まずは日本から。『種の起源』を最初に翻訳したのは、夏目漱石の大学時代の同級生、立花銑三郎だが、1905年、それに『種之起原』という名前を与えて翻訳の校訂をし、普及に最も貢献したのは丘浅次郎である。これには「生存競争適者生存の原理」と副題がついていた。

ところが、『種の起源』の原書初版には、「適者生存」という言葉は一切出てこないのである。さて、いったいいつ、どういった経緯で、この言葉は登場し、ダーウィン進化論の原理となったのだろうか。

この言葉が最初に登場するのは、『種の起源』の出版から5年後、スペンサーの『生物学原理』である。「適者生存とは、私がここで力学的な用語で表現しようとしたもので、ダーウィン氏が、自然選択、すなわち生物の闘争における有利な品種の維持、と呼んだものである」。

ダーウィンは表向きスペンサーを評価する一方、生物学の記述、特に生殖についてはスペンサーの考えをでたらめだと思っていた。「適者生存」の語も無視していた。スペンサーはそれらを同じ意味としたが、実は自然選択と適者生存には大きな違いがあったのである。

ダーウィンがウォレスとともに自然選択についての論文を発表する以前から、自然選択とよく似たプロセスが提唱されていた。ダーウィンが品種改良に使う人為選択の事例から多くのヒントを得たことからもわかるように、似たような考えはすでに存在していたのである。しかしそれらの考えと自然選択には決定的な違いがあった。

ダーウィンが自然選択を着想する以前に考えられていた類似のプロセスは、有害な変異が除去されるために変化が起きない、とするものであった。現代の考え方に直すと、安定化選択に該当する(『ダーウィンの呪い』38ページ参照)。

一方、ダーウィンにとって、自然選択は特定の環境下で有利な変異の維持と不利な変異の除去により、新しい性質を作り出す、創造的な意味を持つものだった。グールドは、「自然選択の創造性こそダーウィニズムの本質である」と述べている。

ダーウィンは自然選択にどのような創造性を考えていたのだろうか。

一つは新しい変異が持つ創造性だ。新たな変異が追加されると、それが選択されることが契機となって、新しい方向に進化が進むという点である。もう一つは、変異の維持や除去のプロセス自体が持つ創造性である。

すでにランダムな変異が素材として存在している場合に、新しい環境に変わると、自然選択が作用して新しい性質が生み出される。この創造性をダーウィンは、建築家が、崖から落ちてきたランダムな大きさと形の石から建築物を建てる場合に喩えて説明している。建築家が使ったそれぞれの石の形がどうであるか、つまりそれぞれの変異がどうであるかにかかわらず、出来上がる建築は建築家の技術、つまり自然選択の作用の結果なのだ。

『種の起源』でダーウィンは、自然選択の創造性が示す威力をこう強調している。「自然選択は絶え間なく作用する力であり、自然の作品が芸術作品よりも優れているように、人間の弱々しい努力よりも計り知れないほど優れているのだ」。

これに対してスペンサーが自然選択と同義とした適者生存は、実際にはダーウィン以前に考えられていた類似のプロセスと同じく、劣った変異を除去して変化を止める役目が主で、創造的な作用の意味はほとんど想定していなかった。

このように適者生存と自然選択は概念が違うので、ダーウィンがそれを無視したのは妥当である。ところが意外なところにそうは思わない人物がいた。ダーウィンの盟友、ウォレスである。ウォレスは自然選択という用語のせいで、それを誰かが目的を持って何かを選ぶような能動的な仕組みと誤解させてしまうことに悩んでいた。そこで適者生存に飛びついたのである。

1866年、ウォレスはダーウィンに手紙を送り、自然選択を適者生存の語に替えるよう提案した。ダーウィンは、思いもよらなかったが、よい考えだ、とウォレスに同意しつつも、作用の表現しやすさや、すでに普及している点を挙げ、自然選択の語は捨てがたい、と答えた。

そして1869年に出版された『種の起源』(第5版)にはこう記されている。

「個体の違いや変異のうち有利なものを維持し、有害なものを駆逐することを、私は自然選択、あるいは適者生存と呼んできた」

なぜダーウィンが適者生存の語を使う気になったのか、歴史家の意見は分かれてい

が、有力な見方は、単に当時のダーウィンにとって、適者生存の語を使うことで失うものより、得られるメリットのほうが多少とも大きかったのだろう、というものだ。

そのメリットが何かはわからない。ただ当時、ダーウィンの理論は激しい批判に晒され、劣勢に立たされていた。進化論を守るために、修正と妥協を重ねている時期でもあった。少なくとも、直面する危機に比べれば、適者生存を自然選択の同義語として採用するかどうかは些細な問題だったのであろう。

だがダーウィンもウォレスも気づいていなかったが、これはそののちに起きる大きな問題へと導火線が引かれたことを意味していた。

*

連載記事〈多くの人に誤解されているダーウィンが言った「進化」の本当の意味…「進化」という語を最初に使ったのはダーウィンではなかった「驚きの事実」〉では、ダーウィンが言う「進化」の意味について、くわしくみていく。