日本人アーティストが『インサイド・ヘッド2』キャラクターデザイン秘話を大公開!「この子のデザインは一番苦労しました」

ディズニー&ピクサーの最新作『インサイド・ヘッド2』が世界的な大ヒットとなっている。前作では小学生の少女の頭の中を描いたが、本作ではティーンエイジャーに成長したライリーの感情を描く。特にハズカシとイイナーのデザインで貢献した日本人アーティスト、村山佳子に焦点が当てられている。

村山はピクサーに入社し、『インサイド・ヘッド2』でキャラクター・アート・ディレクターを務めた。イイナーのデザインに苦労し、恥ずかしい感情を表現するハズカシを滑らかにデザインした。さらに、ゲーム内キャラクターのデザインも手掛けた。

村山は感情と向き合うメッセージが重要であり、アメリカのアートスタジオでの仕事環境に満足している。将来的には、さらにキャラクターデザインの技術を磨き、少人数でのプロジェクトに挑戦したいと語っている。

日本公開を8月1日(木)に控えるディズニー&ピクサーの最新作『インサイド・ヘッド2』が、世界的な大ヒットとなっている。アニメーション史上歴代No.1オープニング成績を記録し話題となっていたが、ついには『アナと雪の女王2』(19)も超え、アニメーション映画史上世界No.1の歴史的快挙も成し遂げてみせた。そんな本作に、大きく貢献した日本人がいる。本作でキャラクター・アート・ディレクターを務める村山佳子だ。

■「『これは、えらいことだ!』と驚きました(笑)」

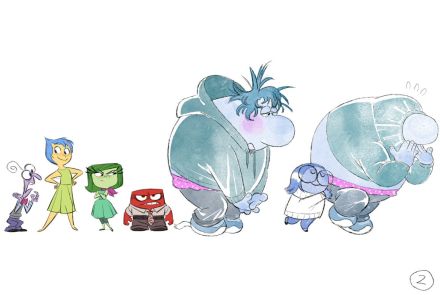

前作『インサイド・ヘッド』(15)では、小学生の少女ライリーの頭の中を舞台に、ヨロコビ、カナシミ、ムカムカ、ビビリ、イカリの5つの感情の活躍を描いたが、本作でのライリーは、高校入学を控えたティーンエイジャーに成長。大人ならではの複雑な感情にも支配されるようになる。新たな感情として登場するのが、シンパイ、ハズカシ、イイナー、ダリィといった面々。それぞれに名前どおりの役割を持っているが、このうちハズカシとイイナーのデザインを村山が担当し、デザインチームのヘッドとして魅力的なキャラを完成させた。

村山がピクサーに入社したのは2022年。『私ときどきレッサーパンダ』(22)のキャラクターデザインに参加し、その功績が認められ『インサイド・ヘッド2』ではデザインチームのヘッドに大抜擢される異例の昇進をなしとげた。「実はピクサー入社以前にNetflixで仕事をしていた時、フリーランスでピクサーの新作にも関わっていました。その作品が一度休止になり、1か月後くらいにキャラクターのアートディレクターの面談があると聞かされたんです。てっきり休止作品が復活するのかと思って面談を受け、契約書にサインしたところ、なんと『インサイド・ヘッド』の続編の話でした。『これは、えらいことだ!』と驚き(笑)、このタイミングでNetflixからピクサーへ異動し、フルタイムで仕事をすることになりました」。

ピクサー入社前のキャリアは、「ドリームワークスで、テレビアニメシリーズの『The Mr. Peabody & Sherman Show』などに関わり、Netflixでは『Ultraman: Rising』でキャラクター・アート・ディレクターを務めました」。後者は今年6月に配信が始まったばかりで、ウルトラマンのアニメがアメリカで製作されたことが日本でも話題になった。

■「イイナーのデザインはいちばん苦労しました」

では今回、『インサイド・ヘッド2』で村山が手掛けたキャラクターについて聞いていこう。

■いつでも周りの誰かをうらやんでいる、イイナー

まず、イイナー。周囲の誰かに“うらやましい”と嫉妬してしまう感情だ。「イイナーのデザインはいちばん苦労しました。そもそも“嫉妬”という感情は、かわいくないですよね?何度も監督やプロダクションデザイナーと話し合い、“雨に濡れた子犬みたいなイメージは?”とアイデアがひらめきました。そこから何十回も試作を重ね、いまのイイナーが生まれました」。

■恥ずかしさMAXになると顔を隠す、ハズカシ

続いて、ハズカシ。常にモジモジして顔を隠したりする。「イイナーに比べるとスムーズなプロセスでした。監督のなかで『ほかの感情たちのなかでもいちばん大柄。フードを被っている』というイメージはできあがっていました。ただ、“恥ずかしい”という感情のポイントは人それぞれ。“怖い”“驚いた”という表情とも似通っています。どういう時に、どんな恥ずかしい気分になるかをリサーチし、デザインを完成させました」。

■日本のエッセンスが取り入れられた、ランス・スラッシュブレード

さらに感情たち以外では、主人公のライリーが密かに恋心を抱くゲーム内のキャラクター、ランス・スラッシュブレードのデザインも手掛けた。「最も楽しく描いたキャラクターです(笑)。デザインを始める際にチーム内のオタク女子とオタク男子に集まってもらい、それぞれの“夢のボーイフレンド”を描いてもらいました。そのエレメンツを合体させたのがランスです。結果的にみんなが大好きなキャラクターが完成しました。プロダクションデザイナーから『なぜランスは片手だけ包帯を巻いているの?』と聞かれたんですが、『日本のゲームキャラは、そういうものだから!』と押し切ったり(笑)。3D化のモデル担当と『肩パットを強調しよう』と提案した時は、さすがに監督に却下されましたけど、とにかく楽しいプロセスでした」。

アニメーションの表現でよく話題になるのは、日本とアメリカでの“かわいい”という感覚の違い。しかし日本生まれでアメリカで仕事をしている村山は「そこはあまり感じません。強いて言えば『セサミストリート』といったマペットの愛らしさを“かわいい”と表現する文化がアメリカには浸透しているので、そこが日本における“かわいい”という感覚とは異なるのかもしれません」という。

■「感情と向き合うというメッセージが、いまの時代に必要だった」

前作も含めて『インサイド・ヘッド』の世界が、ピクサー作品のなかで際立っている部分はどこにあると感じているのか、村山に聞いてみた。「観たあとに、自分の感情を重ねる機会を与えてくれる。そんな作品だと感じます。アメリカでは小学校などの教室の壁に『インサイド・ヘッド』のキャラクターが貼られ、“自分の感情を話そう”といった授業のツールとしても使われています。感情と向き合うというメッセージが、いまの時代に必要だったのでは、と実感します」。

現在、ピクサーで仕事をする日本人アーティストは、わずか数名とのことだが、自身の才能を発揮するうえで、仕事の環境には心から満足しているそう。「ピクサーはアート・デパートメントとしてスタジオ全体でアーティストが統括されています。ほかのスタジオでは、基本的に作品ベースで振り分けられるので、そこが大きな違いでしょうか。そしてアート・デパートメントのヘッドのイザベル(・コンデ・マキ)が、私たちがベストの状態で仕事できるようにいろいろな配慮をしてくれます。興味のあるプロジェクトがあれば、イザベルに気軽に相談できるので、非常に仕事がやりやすいですね」。

アニメーションのアーティストとして、ひとつの大きな夢を達成した村山だが、今後はどんな野心があるのだろうか。「アメリカでは作品に合わせて、アーティストが持つ得意なスタイルをフレキシブルに変えていくことも求められます。私はむしろ、スタイルを変えて様々なプロジェクトに関わっていくことを好むので、いまの仕事が合っているようです。今後は、ピクサーでさらにキャラクターデザインの技術を磨きながら、いつか短編や絵本のような、少人数で手掛けるプロジェクトをひとつ達成したい。それが次の大きな夢ですね」。

いま夢中になっている作品は、テレビアニメ「ダンジョン飯」と「怪獣8号」だという村山佳子。日本のアニメーションやコミックのセンスを、ピクサー作品でも大いに活かしてくれそうだ。今後の活躍を見守っていきたい。

取材・文/斉藤博昭