地震予知の現在地 上空の電離層異常…能登地震で観測も判別難しく

日本列島周辺では今年に入って大規模地震が相次いでいる。能登半島での元日震度7の地震や、活断層の評価からの長期的な発生予測の困難さが示唆されている。

政府地震調査委員会の「全国地震動予測地図」が地震リスクを誤って評価していた例もあり、地震の予知の難しさが浮き彫りになっている。

最近注目されている上空の電離層を観測することによる地震の前兆の研究や、地震予知に関する科学的努力の現状が示されている。

日本列島周辺では今年に入って大規模地震が相次いでいる。強い揺れの発生確率が低いとされてきた能登半島では元日に震度7を観測した。政府は活断層の評価などから長期的な発生予測を進めるが、直前の予知は「困難」との見方。近年、上空の電離層に現れる異常から地震の前兆をつかむ研究が注目されているが、能登半島地震でその異常を観測できたとの報告は一部にとどまり、実用化の道筋はまだ見えない。

日本各地の主要な活断層の調査結果などから、地震リスクをまとめた政府地震調査委員会の「全国地震動予測地図(令和2年版)」。石川県の大部分で、今後30年以内に震度6弱以上の揺れに襲われる確率は0・1~3%とされていた。企業誘致をPRする県のパンフレットも予測地図を引用し、「地震リスクは小さい」と紹介していた。しかし元日の地震では、地図で考慮されていなかった活断層が震源となり、甚大な被害が発生した。

地震が「いつ」「どこで」「どの程度の強さで」起きるかを、数日前~数時間前に言い当てるのは、現在の科学では不可能というのが定説。政府の調査部会も平成29年8月、「地震の発生時期や場所・規模を確度高く予測する科学的に確立した手法はない」との報告をまとめている。

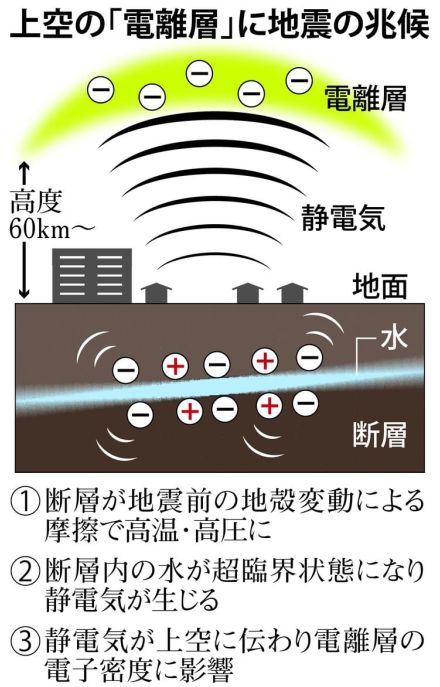

ただ近年、地球の上空約60~1千キロに広がる電気を帯びた大気の層・電離層を観測することで、地震の前兆をつかもうとする研究に注目が集まっている。

北海道大の日置(へき)幸介名誉教授(測地学)によると、巨大地震の数十分前には震源上空300キロ付近の電離層で電子密度の上昇が確認されるケースがあるという。

23年の東日本大震災では地震発生の約40分前に電子の総量が10~20%、昨年2月にトルコ、シリアで約6万人の死者を出した地震では発生約20分前に2%ほどの上昇が観測された。

詳細なメカニズムは未解明だが、京都大の梅野健教授(通信工学)によると、地震前の地殻変動による摩擦で断層が高温高圧となり、断層の粘土質内の水が気体と液体両方の特徴を備えた「超臨界状態」となることで生じる静電気が影響している可能性があるという。

兵庫県立大の後藤忠徳教授(地球物理学)は「これまで地震の予兆とされてきた『地震雲』や動物の行動などは、科学的な検証に耐えない」としつつも、日置氏らの研究については「予知に必要な要素をある程度満たしている」と語る。