ローコードツールと生成AIでIoTのイノベーションを加速させるソラコム

2024年7月17日、IoTプラットフォームを展開するソラコムは年次イベント「SORACOM Discovery 2024」を開催。基調講演には、代表取締役社長の玉川憲氏を始めとしたソラコムの面々がローコードツール「SORACOM Flux」をはじめとした新サービスやアップデートを発表。ゲストの声も交えて、IoTと生成AIが一気通貫にビジネスの価値を作り出す時代の幕開けを宣言した。

今年で9回となるソラコムの年次イベント「SORACOM Discovery」。3月に東証に上場して初となるSORACOM Discoveryは、会場を東京ミッドタウンに移し、展示ブースを大きく充実させた。「変える、今ここから-IoTとAIでつなぐ未来-」をテーマにしたイベントの基調講演には多くの聴衆が詰めかけた。

売上の1/3はすでにグローバルから 生成AIはIoTの追い風に

2024年7月17日、IoTプラットフォームを展開するソラコムは年次イベント「SORACOM Discovery 2024」を開催。基調講演には、代表取締役社長の玉川憲氏を始めとしたソラコムの面々がローコードツール「SORACOM FLUX」をはじめとした新サービスやアップデートを発表。ゲストの声も交えて、IoTと生成AIが一気通貫にビジネスの価値を作り出す時代の幕開けを宣言した。

2024年7月17日、IoTプラットフォームを展開するソラコムは年次イベント「SORACOM Discovery 2024」を開催。基調講演には、代表取締役社長の玉川憲氏を始めとしたソラコムの面々がローコードツール「SORACOM Flux」をはじめとした新サービスやアップデートを発表。ゲストの声も交えて、IoTと生成AIが一気通貫にビジネスの価値を作り出す時代の幕開けを宣言した。

売上の1/3はすでにグローバルから 生成AIはIoTの追い風に

今年で9回となるソラコムの年次イベント「SORACOM Discovery」。3月に東証に上場して初となるSORACOM Discoveryは、会場を東京ミッドタウンに移し、展示ブースを大きく充実させた。「変える、今ここから-IoTとAIでつなぐ未来-」をテーマにしたイベントの基調講演には多くの聴衆が詰めかけた。

基調講演に登壇したソラコム代表取締役社長の玉川憲氏は、創業以来掲げる「世界中のヒトとモノをつなげ、共鳴する社会へ」というビジョン、テクノロジーの民主化を目指すミッションを改めてアピールした。

ソラコムは長らくIoTを簡単に使うためのプラットフォームを提供してきた。現在では200種類以上のパートナーデバイス、セルラーからLPWA、WiFiまで含めたさまざまなネットワーク、データの可視化やリモートコントロール、メンテナンスを容易にするクラウドサービスという3つの柱でサービスを提供している。

現在、グローバルでのソラコム回線は600万回線を突破し、つなげるエリアは182カ国・地域、通信キャリアも417に拡大した。契約ユーザー企業はいよいよ3万を突破し、スタートアップや新規事業のほか、グローバルではIHIや三菱電機のような日本企業、現地企業の利用も増えた。「グローバルの売上はすでに1/3を超えるようになった」(玉川氏)とのことで、グローバルスタートアップとして着実にその地位を固めつつある。

活用事例は製造、ヘルスケア・介護、エネルギー、建設、店舗・小売、倉庫、コネクテッドカー、一次産業などあらゆる業界に渡っている。新事例としては、製造業のTHKはAIを用いた部品の故障予知ソリューション「OmniEdge」に、システックは燃料やCO2削減に寄与するトラック用の太陽光パネル「ロジソーラー」の監視に、Shizen Connectは蓄電池やEV充電池を束ねた仮想発電所を管理するエッジ端末の管理に、それぞれSORACOMを用いている。

また、エアコンの温湿度管理を行なう「MELCLoud」で利用する三菱電機ヨーロッパ、スクールバスの乗り降りのカメラで見守るBusPatrolなど、新たな事例も紹介された。「米国ではスクールバスが法律で守られており、もし乗り降りの途中で車が通り過ぎたら、カメラの動画から車を検出して、罰金を送りつけている」と玉川氏はBusPatrolの事例について説明した。

事例を振り返った玉川氏は、「われわれのビジョンは、お客さまやパートナー様によって実現されていることを、この10年ずっと感じていて、感激している」とコメント。その上で、ソラコムのミッションであるテクノロジーの民主化が、デバイス、通信、クラウドに生成AIが加わることで、お客さまのイノベーションがますます加速するとアピールした。「リアルタイムに集まってくるデータでリアルタイムに意思決定し、世界がよりよくなってくる部分に、生成AIがはまりつつある。生成AIとIoTを組み合わせれば、さらにお客さまのイノベーションが加速すると確信している」と玉川氏は語る。

衛星通信プランを開始 いよいよ圏外がなくなる?

続いて登壇したソラコム 上級執行役員 CEO of Japanの齋藤 洋徳氏は、ユーザー事例の共通点として、「現場とクラウドをつなぐために、通信だけでなく、プラットフォームを使っている」ともはや通信だけの事業者だけでないことをアピール。IoTのシステム開発を迅速に構築するために、ソラコムはデバイス、コネクティビティ、クラウドの3分野で必要な機能を22のサービスとして用意している。ユーザーは技術の再開発なしに、これらをレゴブロックのように組み合わせサービスを構築でき、本来集中したい自社の強みや価値創出に注力できるという。

齋藤氏は、417キャリア、182カ国・地域で利用できるSORACOMのカバレッジの広さ、顧客のニーズに基づく迅速な開発サイクル、サービスローンチ以来2週間に1度のペースで行なわれる機能追加や改善などをアピール。顧客からのフィードバックやそこから得られた知見を3つのアプローチとして深掘りした。

1つ目のキーワードは「あらゆる場所をつなぐ」。ソラコムは創業以来、顧客のさまざまな声に応え、コネクティビティを進化させてきた。「電力消費を減らしたい」という声には省電力通信のLTE-Mのプラン、「小さいデータに特化したい」という声にはLPWAやSigfox対応、「無線経由でプラン変更したい」という声にはサブスクリプションコンテナといった具合だ。その他、小型化のニーズに応えた組み込み型のSIM、無線/有線LAN、マルチキャリア、5Gなどへの対応も行なってきた。

通信のカバレッジに関しては、2017年は120だったが、現在では182もの国・地域で利用できるようになった。とはいえ、国と地域という観点とは異なるカバレッジも求められてきたのも事実。たとえば「海の上でコンテナを監視したい」「人のいない荒野、砂漠など人のいないところで車をトラッキングしたい」「広大な場所にいる牛や羊の状態を管理しない」など、人がいないからこそ必要なIoTのニーズだ。

こうしたニーズに対して、今回発表されたのが衛星経由での通信を可能にするSORACOM IoT SIMの新たなプラン「planNT1」になる。こちらは昨年7月に協業を発表したSkyloのNB-IoTネットワークを用いており、既存のセルラーモジュール(3GPPリリース17)で衛星にもつながる。SORACOM IoT SIMのサブスクリプションコンテナ機能を用いて、OTA(Over The Air)でサブスクリプションを追加できる。利用可能なエリアは北米、ヨーロッパ、オセアニアで、日本や他の地域については順次拡大する予定。「あらゆる場所でつながる世界に一歩近づけた」と齋藤氏は語る。

IoTの大先輩コネクテッドカーとスズキのサービス開発から学ぶ

2つ目のキーワードは「コネクテッドカー」だ。齋藤氏は、「いち早く通信に目を付けた自動車業界は、IoTからすると「大先輩」にあたる」と説明。そして、この業界はEV化・ハイブリッド化で大きな変革期を迎えており、車両自体がデジタル化されつつある。その上でクラウドや通信、AIの進化により、車から上がってきたビッグデータをいよいよ活用する地盤が整ってきているという。

こうしたコネクテッドカーを含む次世代モビリティサービスや新規事業について説明したのが、スズキで次世代モビリティサービスを手がける黒瀧 潤也氏だ。今年で創業104年目を迎えるスズキは自動車だけでなく、バイク、船外機、パーソナルモビリティなどを手がけるモビリティカンパニー。日本では軽自動車の印象が強いが、インドでは乗用車のシェア41.3%を誇る。四輪のシェアは1位の国はインドを含めて、世界で12カ国もあるという。

さて、CASE(Connected、Autonomous、Shared&Services、Electric)で言い表される最新の自動車トレンドだが、熊瀧氏が率いる次世代モビリティサービス本部はこのうちConnectedとShared&Servicesを受け持つ。コネクテッドカーに関しては、緊急時の連絡やエアコンのリモート操作、車の状態確認などを提供する個人向けのカーライフサポートサービス「スズキコネクト」のほか、デバイスを差し込むだけで利用できる法人向けの車両管理サービス「スズキフリート」も用意されている。

また、Shared&Servicesでは、医療、福祉、農業、地域コミュニティなどの4つの注力分野を定め、社会課題を解決する新規事業を創出する。たとえば、スズキの地元である浜松市と浜松医科大学との実証実験では60~75歳の方を対象に、2種類の認知機能検査とドライビングデータとの相関を分析している。また、高齢者の移動という課題に関しては、鉄道とセニアカーを組み合わせた乗車や周遊を試した。さらにApplied EVやELLIY Powerなどスタートアップへの投資も積極的に推進しており、個社での限界を超えようとしている。

最後に紹介したのは、電動モビリティベースユニットのプラットフォーム構想。「われわれ50年近く電動車いすを手がけてきたので、100kg近い人が乗っていても、安全に走行し、段差を乗り越えるみたいな技術を長年培っている」(熊瀧氏)とのことで、安全・安心な走行を実現する電動モビリティベースユニットを、土木建設、農業、運搬、除雪、配送など業界ごとの課題を解決するロボットの「足」として組み合わせることができるという。

講演後にバトンタッチされた齋藤氏は、こうしたコネクテッドカー向けのサービスについて説明。数多くの車から上がってくるデータを高速にセキュアに扱う必要があるため、効率的な管理や運用の自動化を実現するWebコンソールとAPIを用意しているほか、クラウドで必要な認証やサービス連携、データ転送などを実現するサービス、そしてセキュアな閉域網を実現するVPG(Virtual Private Gateway)も提供しているという。

また、コネクテッドカーを支えるIoT通信の技術についても紹介した。従来のSIMは、SIMと契約が一体化されていたが、グローバル前提のコネクテッドカーでは、国や地域によって、サブスクリプションを変更するのが一般的だという。これに対して、SORACOMではサブスクリプションコンテナという機能を追加し、無線経由で契約回線を追加できるようにしている。

そして今回は、SORACOM以外のSIMにもプロファイル発行できる「eSIM Profile Order」のサービスを発表した。eSIM Profile OrderではコンシューマeSIM規格に対応し、プロフィールを発行することで、契約回線をあとから追加し、SORACOMのプラットフォームを利用できる。

ソラコムのプラットフォームデータを生成AIで分析

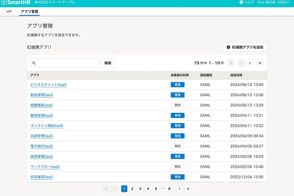

3つ目のキーワードは「増えるデータと生成AI」になる。IoTで取り込んだデータを生成AIで分析するというフローは現実的な選択肢となっており、昨年ソラコムもユーザーデータからトレンド、異常値、欠損データなどの洞察を得られる「SORACOM Harvest Data Intelligence」をリリースしている。

今年はさらに一歩進んで、IoTと生成AIの活用を実現する新サービス「SORACOM Query Intelligence」を発表した。これはソラコムが保持するサービスの通信状態や課金情報などのプラットフォームデータから、管理や運用に関する洞察を得られるサービス。コンソールからデータを確認するだけではなく、プロンプトから通信が不安定なSIMをピックアップしたり、平均通信料を算出することが可能になる。

さらにソラカメ(SORACOM Cloud Camera Service)についてもアップデートされた。カメラは「IoTの目」として、さまざまな情報を得ることができる。こうしたカメラの写真や映像をクラウドにアップロードし、適切なユーザーがセキュアに共有できるのがソラカメ。APIも利用できるので、自社のシステムに組み込むのも容易だ。

ソラカメは事例も増えている。コープさっぽろでは、お惣菜コーナーに設置し、陳列量や値引きのタイミングを図っているという。機械の監視に利用している製造業の旭鉄工では、機械がちょこっと停止したときの原因を特定すべく、カメラの動画をさかのぼって確認しているという。さらに大成建設は安価で設置しやすい点を評価し、建設現場に数十から数百のソラカメを設置。自社の工程管理システムにカメラ画像を組み込んでいるという。

ユーザー共創型の天気予報にソラカメを参加させたウェザーニューズ

実際のソラカメのユーザーとして登壇したのがウェザーニューズ代表取締役社長の石橋知博氏。日本ヒューレット・パッカードからウェザーニューズに転職してきたという異色の経緯を持つ石橋氏は、会場にウェザーニュースのアプリ利用者をヒアリング。「いざ使うときは予報精度ナンバー1のウェザーニュースを使っていただきたい。とにかくわれわれは予報精度にこだわる。天気予報は当ってなんぼ」とアピールした。

個人向けサービスのイメージが強いウェザーニューズだが、売上の半分は法人向け。1万隻の船舶に向けてルート決定や航空機の離発着タイミングを知るための気象情報を提供している。また、アプリで見られる情報はほぼすべてはAPI経由で利用できる。「39年、お天気一本で飯を食っている。そんな会社」と、石橋氏はウェザーニューズについて語る。

では、なぜ天気予報の精度が高いのか? この1つの背景が、アプリユーザーからのウェザーレポート。メニューからの投稿、写真、動画などが1日平均20万通送られるため、これらを予報や番組に取り込んでいる。「このデータがあるからこそ、この瞬間のこの地域の天気がわかって、モデルにインプットし、いい予報を作れる」と石橋氏は語る。

こうした人のレポートを自動化するのがソラカメだ。以前から花粉症の観測ロボットやソラテナと呼ばれる気象観測機などでSORACOMサービスは使っていたが、「名前も含めて、そのまま行こう(笑)」ということでソラカメも観測デバイスに仲間入りした。ウェザーレポートで得られるポイントを集めるとソラカメがプレゼントされるという。

ソラカメの提供は3月からスタートしたばかりだが、現在日本全国に設置された台数は1200台に上る。常時撮影することで、雷や虹、噴煙などの自然現象が見えたり、夜は星もきれいに撮影できるという。「今まで『風を測って、雨量を測って』というのが、気象屋の常識でした。でも、人が見る情報も立派な気象観測情報じゃないかと思っています。これらを予報に変え、ユーザーが喜ぶようなコンテンツに変えていきたい」と語る石橋氏。そのために溜まったビッグデータを生成AIで解析していきたいという。

IoTのデータと生成AIで空調を最適化 三菱電機が成果を披露

生成AIのテクノロジーとソラコムのサービスにディープダイブするのは、ソラコムの安川健太CTOだ。安川氏は、昨年同様IoT(Internet of Things)について改めて振りかえる。

IoTの真のビジョンについて安川氏は「人やモノや、それらに付属するイベントが有機的につながり、連携することで、よりそい世界を実現する未来」と定義する。10年近いソラコムでの活動と、ユーザー、パートナーとの取り組みの中で、デバイスがそれぞれのクラウド環境につながる世界は実現できつつあると安川氏は振り返る。

一方、IoTのIはあくまでIntranetであり、ユーザーごとに閉じたネットワークになっているのが現状。データやシステムが連携し、デバイスが駆動することで、初めて「人やモノが共鳴する社会」に至る。「先ほどのウェザーニューズさんのように、データをAPIから利用できるようにする取り組みを、いろいろな会社がやってくれると、本当のIoTの世界にいっしょに近づける」と安川氏は語る。

データは集められるようになり、デバイスへのアクセスも可能になり、駆動させることも可能になった。しかし、集まったデータを見て、どうやって決断するのか?は長らくミッシングピースだったという。研究者としてこうした疑問に取り組んできた時期を持つ安川氏が生成AIの台頭を見たとき、感じたのが「ついにその答えが出せる日が来た」ということ。その結果、昨年のDiscoveryでは、東大発の松尾研究所と共同でIoT×GenAI Labを設立することを発表した。そして、このIoT×GenAI Labでの研究成果について説明したのが、三菱電機の朝日宣雄氏だ。

三菱電機は5月にデジタル基盤「Serendie(セレンディー)」を発表している。スズキと同じく100年の歴史を持つ三菱電機は、これまで電力機器、昇降機、空調機、鉄道電機品、FA機器など顧客のセグメントにあわせてサイロ化した組織でハードウェアを製造してきた。2年前から循環型デジタルエンジニアリング企業を目指すべく、データ分析から顧客の課題を発見し、製品に活かすというサイクルに大きく舵を切ってきたが、そのためのデジタル基盤も事業部ごとにサイロ化されてしまっていた。これら事業ごとのデジタル基盤の機能やデータを統合し、横断的に連携させるのがSerendieになる。

Serendieはデータ分析やWebAPI、サブスクリプション、顧客情報などの技術的な基盤に加え、「Serendie Street」と呼ばれる共創基盤、DXスキルセットを持った人材基盤、スクラムやアジャイル開発などを推進するプロジェクト推進基盤の4つの基盤から構成される。こうしたSerendieの取り組みでたとえばビルの領域であれば、納品後の保守のみにとどまらず、カーボンニュートラルや電力管理、ビルユーザーの利便性向上、テナント増などに資する新しい価値創造やソリューションを提供できるようにしていきたいという。

こうした1つの取り組みが欧州の三菱電機が構築したクラウドベースの空調機サービスのMELCloudになる。欧州全体で利用可能なMELCloudは2023年末時点ですでに100万台が登録されており、セルラー通信の部分にSORACOMが採用されるという。「ご家庭の空調機はWiFiでデータを取得していますが、業務用の空調機は外の回線が必要ということでセルラーを使うことにしました」(朝日氏)。

そして生成AIに関しては、前述した通り、ソラコムと松尾研究所、そして三菱電機がタッグを組んで、快適性と省エネ性を両立する空調の技術開発を生成AIでトライアルすることにした。具体的には、ソラカメやセンサーで取得した室内温度、外温度、日照量、空調設定温度、室内の人の位置、快適性情報、そして消費電力などを松尾研究所のソフトウェアに入力。快適性と省エネ性を両立するエアコンの設定温度をプロンプトで生成し、その結果を元に空調を制御したという。

実証実験では省エネ性が48%、快適性も26%と大幅に向上。「部屋のサイズも、空調機の性能もなにも教えてないのに、不思議とこうしたことが実現できている」と朝日氏は驚く。今後は横浜にある共創基盤の「Serendie Street」のリアルスペースを拡張し、こうした試行錯誤を繰り返していきたいという。

ローコードのIoTアプリケーションビルダー「SORACOM Flux」登場

こうしたIoT×生成AIの取り組みで見えたのは、デバイスの入出力に、企業や業界でのドメイン知識やデータを掛け合わせ、生成AIでプロセッシングした結果が、IoTビジョンへの近道になるという確信だという。ただ、こうしたデバイスの入出力や各種のデータソース、そしてAIモデルを組み合わせたアプリケーションを作るのは容易ではない。こうしたIoTアプリケーション開発の障壁を下げるのが、今年のSORACOM Discoveryの目玉とも言えるローコードのIoTアプリケーションビルダー「SORACOM Flux」だ。

Fluxはフランス語で英語のFlowを意味する単語になる。SORACOM Fluxでは、デバイスから送信されたセンサーデータや画像に対して特定のルールを適用し、複数のデータソースやAIを組み合わせることで、IoTアプリケーションが構築できる。OpenAI、Amazon Bedrock、Geminiなどでプロンプトを使って、データを分析し、その結果を次のアクションに活かすことも可能。通知のみならず、IoYデバイスの制御にも反映できる。これらすべての設定を複雑なコーディングなしに実現できる。

安川氏は具体的なアプリの事例を披露する。たとえば、倉庫や工場などリスクのある環境では、ヘルメットや防護服を着用しなければならない。ヘルメットや防護服の着用を監視するアプリを作る場合、SORACOM Fluxであればまず危険エリアに人が入ってきたことをトリガーに画像をGPT-4oに渡し、着用の有無や人数を判断させる。もし着用してなかった場合は、Slackに通知したり、パトランプを鳴らすといったアクションにつなげることができる。

さらに人が倒れていたり、ケガをしている、出火しているなどの危険性がある場合にアラートを挙げるという要件が追加されるとする。こんなときでも。SORACOM Fluxであれば、ヘルメットの有無と人数に加えて、危険性とリスクレベルを教えてくれるよう、プロンプトを編集すればよい。リスクが高ければ電話を鳴らすことも可能だ。

SORACOM Fluxの特徴をまとめた安川氏は、「夜空に想い想いの星座を描くように、みなさまがアイデアを形にしていきますように」とサービスのローンチに込めた想いを語り、「世界中のヒトとモノをつなげ、共鳴する社会へ」のビジョンに向けて邁進することを改めてアピールした。

IoT+生成AIの世界観にはデータ連携が必要

基調講演の最後はソラコムの玉川氏をモデレーターに、スズキの熊瀧氏、三菱電機の朝日氏、ウェザーニューズの石橋氏をパネラーに迎えたパネルディスカッション。玉川氏は、各社の基調講演での内容や生成AIの利用状況について3人に質問した。

最初は目の前に用意されたスズキの電動モビリティベースユニットの話題。熊瀧氏によると、もともとは農業分野からのニーズでスタートし、他業種に使えそうということでプラットフォーム化がスタートしたという。実績の高い電動車いすがユニット化されているので、人も、モノも安全に運べる。玉川氏もステージ上で実際に乗ってみた。

三菱電機の朝日氏はソラコムと松尾研究所とのプロジェクトについてコメント。「やる前はそれほど期待していたわけではないが、学習レスであれだけの成果が出て驚き」とコメント。ウェザーニューズの石橋氏は「SORACOM Fluxはやばいですね!」と興奮気味にコメントし、「結局、IoTのアプリ開発って、if文を作るみたいなことが必要になる。でも、これが自分で設定できるのはめちゃくちゃ使い道がある。もはやみなさん自分でモデル作れってしまうのでは?」と感想を述べた。

最後に話題となったのは、安川氏の指摘した真のIoTに向かうためのデータやシステムの連携。朝日氏が「うちの妻は天気痛に悩んでいるので、ウェザーニューズさんの気象情報と弊社の空調を連携させることで、天気痛を緩和できる環境ができるのではないか?」とコメント。熊瀧氏も「車がワイパーを動かしていたら、雨が降っているわけだから、これをウェザーニューズさんに送れば、精度を挙げられそう」と語ると、「やはりきっかけがないとデータは出てこないので、自然災害は1つの契機」とコメントする。

短い時間でありながら、連携による新しい価値がアイデアとしてどんどん生まれたパネルディスカッション。IoTと生成AIで新しい価値が創出できるようになった時代に向け、「業界を超えて、コラボレーションすると、いろんな可能性が広がりそう」という方向性にまとまった。各社は参加者にコラボレーションや連携の必要性を呼びかけて、基調講演は終了した。

文● 大谷イビサ 編集●ASCII