おむつとシーツが真っ赤に染まって血の海に…自宅での最期を希望していた最愛の夫が、まさかの「病院死」…妻が気づけなかった「意外な落とし穴」

ご高齢者が自宅で最期を迎える意思を持っていても、救急車を呼んでしまうケースがある。その背景にはどんな見落としがあるのか、実例を通じて考察する。

記事では、石田良一さんの事例を通じて、家族や訪問医とのコミュニケーションが重要であることが示されている。

良一さんは最期を家族と共に迎える準備をしていたが、急激な症状の際に家族が慌てて救急車を呼んでしまい、最期は病院で迎える結果となった。

「ご高齢でも、まだまだ元気な方たちに『最期はどうしたいですか? 』と聞くと、ほとんどの方が『住み慣れた我が家で…』と答えます。

ところが自宅で最期を迎える覚悟を持っていたはずでも、気が動転して最後の最後で救急車を呼んでしまって病院で亡くなるケースがどうしてもあります。それを防ぐためにも皆さんは部屋に緊急連絡先を書いて貼りつけるなどの対策もしているのですが、それでも残念ながら起きています」

こう話すのは、訪問入浴を通じて1万人以上の患者と接して見送ってきた、株式会社ウィズの代表看護師・武藤直子氏だ。

そもそも救急車は、命を繋げるために呼ぶものである。臨終が近づき、本人に死を受け入れる準備も整い、そのうえで「自宅で最期を迎えたい」というのであれば「救急車を呼んではいけない」と在宅医療に携わる多くの方が忠告する。それをわかっていながら呼んでしまった背景にはどんな「見落とし」があるのか、実例を交えながら解説して貰った――。

石田良一さん(仮名・享年85歳)は、脂質異常症、高血圧、糖尿病などの生活習慣病が影響し、体内の代謝機能が低下するなど、慢性的な病的状態で、骨粗しょう症も患っていた。

2歳下の妻と二人暮らしで、寝たきりに近い状態ではあったものの脳はクリアで、妻との関係性も良好。「人生の最期は、自宅で妻に看取られて死にたい」という希望も伝え、妻も理解を示していたという。

「万が一の時に備えて、良一さんは日頃から妻や息子たちに自分の死生観や感謝の気持ちを伝えていました。『意識をなくしても延命治療は受けない』『痛み止めは喜んで飲む』『病気が発覚しても受け入れる』など、死ぬまでの生き方を家族全員でしっかり共有できていたと思います」

そんな中、良一さんの体重が急激に減り、身体の内側に痛みを覚えるようになったという。訪問医の勧めもあり、病院で検査をしてみると大腸がんが末期状態で見つかった。とはいえ見つかったところで、手術に耐えるだけの体力はない。やれる事もないのですぐに退院し、再び自宅療養に切り替えたそうだ。

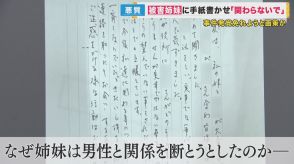

良一さんはこのタイミングでも訪問医を交えて、改めて妻や息子たちに「万が一の時には救急車を呼ばず、訪問看護師に連絡」することを伝え、とくに緊急時の連絡先については、「万が一のときにはここに連絡」と部屋に訪問看護師の電話番号をはりつけて、準備も整えていたという。

ところがある日の週末、身体の激しい痛みとともに下血したという。トイレにいく余裕はなく、おむつとシーツが血によって真っ赤に染まり、良一さんが「うぅぅ」と声にならない声で悶絶していると、妻と息子たちは慌てて、救急車を呼んでしまったそうだ。

救急隊によって運ばれた病院で、良一さんはペインコントロールを受けて痛みは治まり、すぐに「自宅に戻りたい」と訴えたそうだ。一方で妻はシーツに広がった血の海の光景が頭から離れず、方針を決められないままモヤモヤしてしまった。そして2週間後、良一さんは「はやく家に帰りたい」と言いながら、亡くなってしまったそうだ。