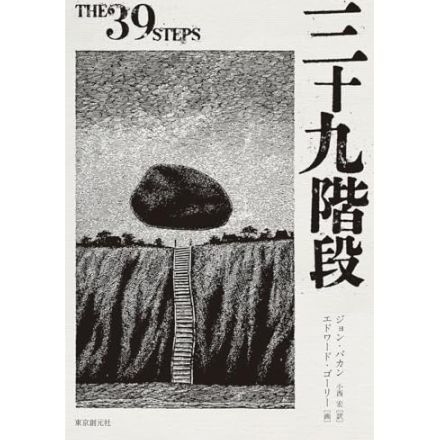

偶然のつながりを寛大に許しつづける語りにどこか懐かしささえ感じられる―ジョン・バカン『三十九階段』堀江 敏幸による書評

『三十九階段』は第一次世界大戦直前の情勢を背景に、主人公が殺人の罪を着せられ逃亡する物語であり、冒険、推理、サスペンスが織り交ぜられている。

バカンに学んだ小説家たちの作品に影響を受け、日常に小さな冒険の鍵が潜んでいることを感じさせる。

ハネーは無為の日々から不意に現れた冒険の芽をつかみ、恐怖や不安をはねのけて冒険へ向かう喜びが物語に独特の軽やかさを与えている。

◆日常にこそ潜む「冒険の小さな鍵」

ヒッチコックが映画化したことでも知られるジョン・バカンの『三十九階段』は一九一五年に発表されているのだが、前年五月から六月半ばまでの、バルカン戦争後の情勢を背景に、第一次世界大戦が勃発する直前の空気を染みこませている。英国がドイツに宣戦布告するのは同年八月。虚構は形を変えて史実に接続され、ここに戦争小説の顔も浮かび上がらせている。

主人公リチャード・ハネーはスコットランド生まれの三十七歳。三ケ月前に炭鉱技師として働いていた南アフリカからロンドンにやってきて、アパートに仮住まいをしている。お金には困っていない。ただ人生に倦(う)んで「大英帝国でいちばん退屈している男」を自認し、「南アフリカの草原(ヴエルト)に帰る決心をしかけて」いた。

そんなとき、彼は命を狙われているという男を請われるまま匿い、国際的な策謀に関する情報を伝えられるのだが、その男が殺されたことから殺人の罪を着せられ、警察と組織の双方に追われる身となる。ロンドンからスコットランドへ、汽車、自転車、自動車、そして自分の足を総動員して緩急をつけた必死の逃亡に、敵は飛行機まで駆使して追ってくる。

逃走中のハネーのまえにはさまざまな人物があらわれ、思わぬ救いの手を差し伸べる。牛乳配達夫、宿屋の青年、道路工夫、羊飼い、自由党候補者の青年、その叔父にあたる政治家。逃亡者の目に映じるスコットランドの自然描写の美しさは、映画では味わえないものである。

開幕早々に示される情報は物語の展開にあまさず活用され、巧みに回収されていく。冒険、推理、サスペンス、どれを当てはめてもいい活劇の、偶然のつながりを寛大に許しつづける語りにどこか懐かしささえ感じられるのは、バカンに学んだ作家たちの小説を読んできたことによる心地よい錯覚なのだろう。小説のジャンルを考えるうえでの、ひとつの原器がここに提示されているのだ。

殺された男の手帳には、丸括弧つきの(三十九段)という謎めいた文言が繰り返されていた。バカンは一八七五年、スコットランドに生まれていて、計算上二歳年下になるハネーとほぼ同世代である。ハネーがボア戦争(一八九九年から一九〇二年まで)に情報部員として従軍し、暗号の解読もできたという設定は、バカン自身の来歴と重なる部分がある。そして両者とも、日常のなかにこそ小さな冒険の鍵が潜んでいることを心得ていた。

“「冒険というものは、熱帯地方や革命党員でなければ遭遇できないものだと君は思いこんでいるんじゃないかい。現に今だって、冒険は君の目の前にぶらさがっているかもしれんよ」”

ハネーは事件に巻き込まれたというより、無為の日々のなかで不意に現れた冒険の芽をすかさずつかみ取ったのだろう。恐怖や不安をはねのけて冒険に向かおうとする喜びが、この小説に階段ではなくダンスのステップを踏むような独特の軽やかさを与えているようだ。一九五九年の創元推理文庫版を底本とする訳文の、時おり顔を見せるやや古風な言いまわしがその軽みと流れを消さずに楔となって、原書から採られたエドワード・ゴーリーの絵の世界と不思議に調和している。

[書き手] 堀江 敏幸

1964年、岐阜県生まれ。作家、仏文学者。現在、早稲田大学文学学術院教授。主な著書として、『郊外へ』『おぱらばん』『熊の敷石』『雪沼とその周辺』『未見坂』『河岸忘日抄』『めぐらし屋』『なずな』『燃焼のための習作』『その姿の消し方』、書評・批評集として、『書かれる手』『本の音』『彼女のいる背表紙』『余りの風』『振り子で言葉を探るように』などがある。

[書籍情報]『三十九階段』

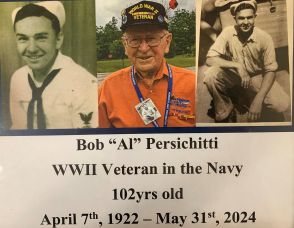

著者:ジョン・バカン / 翻訳:小西 宏 / 出版社:東京創元社 / 発売日:2024年01月29日 / ISBN:4488011357

毎日新聞 2024年2月10日掲載